加强基础研究是实现国家高水平科技自立自强的关键举措,为推动首都高校尤其是高水平研究型大学在基础研究领域发挥主力军作用,进一步统筹推进教育科技人才工作,市委教育工委市教委、市科委中关村管委会、市人才局、市财政局联合发布《首都高校发挥基础研究主力军作用若干措施》(以下简称《措施》)。

在学科建设方面,《措施》指出将完善“双一流”建设支持方式,支持高水平研究型大学参与教育部基础学科和交叉学科突破计划,加强数学、物理、化学、生命科学、医学、智能科学等基础学科建设,不断缩小与全球顶尖学科的差距,并努力实现超越。

同时,积极打破学科院系与校际壁垒,培育前沿交叉学科,带动跨学科拔尖创新人才培养,奠定未来产业基础。将加强学位授权工作统筹,提升基础学科、前沿学科及交叉学科在新增学位授权中的数量和比例,利用学位授权点动态调整机制,系统规划增设一批基础前沿交叉学科学位点。

人才培养与引进举措同样备受重视。《措施》指出,要为战略科技人才特别是海外引进的战略科学家提供建功立业平台,支持其围绕国际科技前沿,组建一流科研团队,加强“从0到1”的基础研究探索,努力实现重大原始创新突破与人才培养。

在人才培育上,深入实施卓越青年科学家计划项目,重点支持40岁以下具有家国情怀、战略科学家潜质、未来可能产出颠覆性创新成果的高校卓越青年人才,开展前瞻性、引领性科学研究。同时,加快遴选支持基础研究领域青年人才,长期稳定支持一批35岁以下(特别优秀或我市急需领域可放宽至40周岁)具有创新潜力的青年科技人才,聚焦多领域开展基础研究与关键技术攻关。

科研平台建设也有新规划。《措施》明确,将积极推动高校申报全国重点实验室、基础科学中心和国家产教融合创新平台。支持国家重点实验室集群建设。优化北京实验室功能定位,成熟一个推进建设一个。鼓励高校申建北京市重点实验室。此外,还将统筹建设北京高校哲学社会科学创新中心。

在基础研究资源配置上,《措施》鼓励中央高校将基本科研业务费更多用于青年教师开展基础前沿交叉研究,试点推动市属高校设立基本科研业务费,支持市属高校结合自身特点自主实施科研项目,激发和保护青年教师从事基础研究的潜能和兴趣。同时,鼓励青年教师申报北京市自然科学基金项目和“科技新星”计划。

在创新人才选拔培育模式上,加快推进北京青少年拔尖创新人才培养基地建设,支持高校面向基础学科设立拔尖人才培养实验班,选拔和培养更多具有创新潜质的优秀青少年。联合新型研发机构,实施市属高校与部属高校“新双培计划”,重点支持数理学科与人工智能等专业人才培养。实施大学生科技夏令营行动,提升大学生科学素养,激发从事基础研究的兴趣。

以下为《措施》全文内容

首都高校发挥基础研究主力军作用若干措施

为深入落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》《北京市基础研究领先行动方案(2023-2030年)》《关于加快推动北京高校基础研究高质量发展的意见》等,进一步推动首都高校特别是高水平研究型大学发挥基础研究主力军作用,按照坚持系统观念、坚持人才为本、坚持聚焦务实、坚持分类施策的原则,提出以下措施。

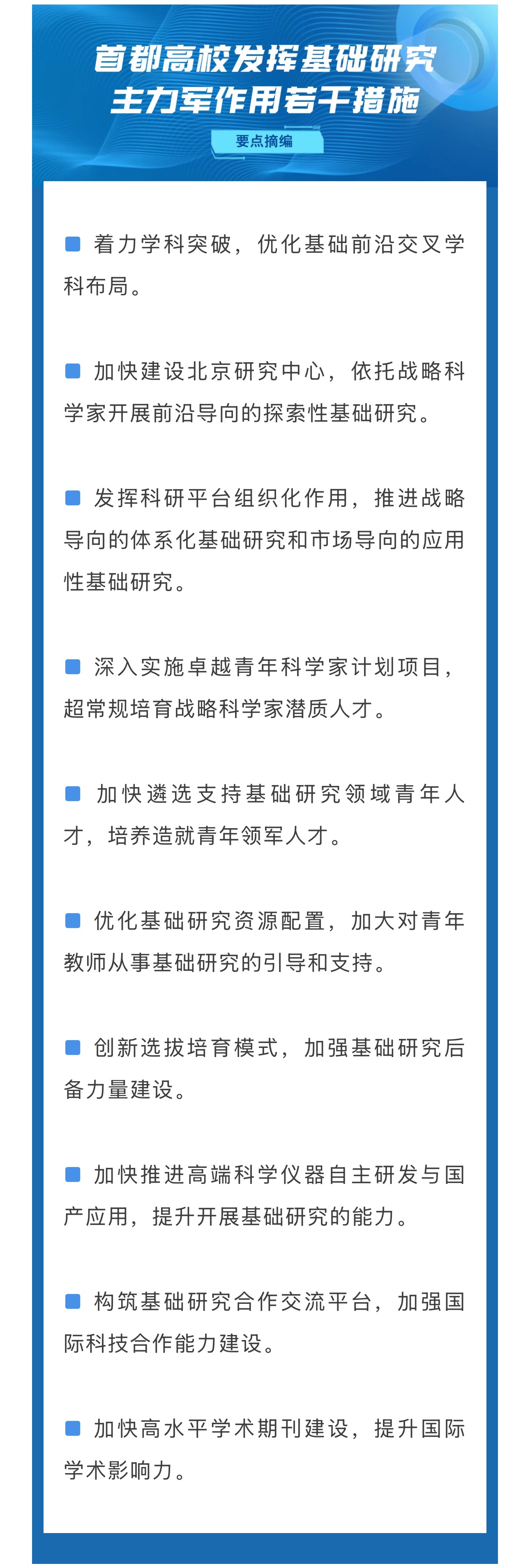

1.着力学科突破,优化基础前沿交叉学科布局。完善“双一流”建设支持方式,支持高水平研究型大学参与教育部基础学科和交叉学科突破计划,加强数学、物理、化学、生命科学、医学、智能科学等基础学科建设,不断缩小与全球顶尖学科的差距,并努力实现超越。聚焦前沿开展交叉,打破学科院系与校际壁垒,培育前沿交叉学科,推进跨学科科学研究,带动跨学科拔尖创新人才培养,奠定未来产业基础。加强对学位授权工作的统筹,提升基础学科、前沿学科和交叉学科在新增学位授权中的数量和比例。利用好学位授权点动态调整机制,系统规划增设一批基础前沿交叉学科学位点。

2.加快建设北京研究中心,依托战略科学家开展前沿导向的探索性基础研究。为战略科技人才特别是海外引进的战略科学家提供建功立业平台,支持其围绕国际科技前沿,组建国际一流科研团队,加强“从0到1”的基础研究探索,努力实现重大原始创新突破和拔尖创新人才培养。创新建设支持机制,实行充分授权的PI负责制,相对独立运行,对引进的高水平专家提供北京市人才政策保障。

3.发挥科研平台组织化作用,推进战略导向的体系化基础研究和市场导向的应用性基础研究。积极推动高校申报全国重点实验室、基础科学中心和国家产教融合创新平台,加强从国家战略需求中凝练重大科技问题,协调形成集群性政策支持。支持全国重点实验室集群建设。布局建设新一期高精尖创新中心,聚焦高精尖产业关键核心技术背后的“根问题”,加强与企业、新型研发机构等多创新主体协同,推动基础研究、技术攻关和成果产业化等一体化创新。优化北京实验室功能定位,成熟一个推进建设一个,培育前沿交叉学科方向,推动前沿交叉科学研究、高水平创新人才培养和孵化未来产业成果。鼓励高校申建北京市重点实验室,强化任务目标导向,开展基础研究、应用基础研究、关键共性和前沿交叉技术研究。统筹建设北京高校哲学社会科学创新中心,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦中国式现代化重大理论和实践问题,加强系统研究,建强自主知识体系,产出重大原创性研究成果。依托以上科研平台,支持“揭榜挂帅”项目,推动产出更多应用成果。

4.深入实施卓越青年科学家计划项目,超常规培育战略科学家潜质人才。完善“面谈交流”遴选、负面清单经费管理、实施过程“专家护航”等政策措施,为青年人才提供脱颖而出和成长发展的平台,每两年支持一批45岁以下特别是40岁以下具有家国情怀、战略科学家潜质、未来可能产出颠覆性创新成果的高校卓越青年人才,开展前瞻性、引领性科学研究,勇闯科学“无人区”。增加基础研究类别项目比重,重点支持长期独立开展自由探索、有耐心坐冷板凳的青年人才。建立动态调整和滚动支持机制,对每批实施较好的前10%项目进行“5+5”年长周期滚动支持。原则上对已获得同类型人才项目的不重复支持。

5.加快遴选支持基础研究领域青年人才,培养造就青年领军人才。长期稳定支持一批35岁以下(特别优秀或我市急需领域可放宽至40周岁)具有创新潜力的青年科技人才,面向数学、物理、化学、生命科学和新一代信息技术、医药健康、集成电路、新材料、清洁能源、高端仪器、航空航天等领域,开展基础研究和关键技术攻关;重点支持高风险、非共识方向前沿基础研究。加强接续支持,对市属高校培养较好的青年人才优先荐进入卓越青年科学家计划项目申报决赛“直通车”。

6.优化基础研究资源配置,加大对青年教师从事基础研究的引导和支持。鼓励中央高校将基本科研业务费更多用于推动青年教师开展基础前沿交叉科学研究;试点推动市属高校设立基本科研业务费,支持市属高校结合自身特点自主实施科研项目,激发和保护青年教师从事基础研究的潜能和兴趣。鼓励青年教师申报北京市自然科学基金项目和“科技新星”计划。

7.创新选拔培育模式,加强基础研究后备力量建设。加快推进北京青少年拔尖创新人才培养基地建设,支持高校面向基础学科设立拔尖人才培养实验班,选拔和培养更多具有创新潜质的优秀青少年。联合新型研发机构,实施市属高校与部属高校“新双培计划”,重点支持数理学科与人工智能等专业人才培养。实施大学生科技夏令营行动,充分利用在京大科学装置等科技基础设施平台资源,提升大学生科学素养,激发从事基础研究的兴趣。深入实施“启研”计划,支持优秀本科生按照“包干制+负面清单”的模式,自主支配使用项目经费开展基础研究。

8.加快推进高端科学仪器自主研发与国产应用,提升开展基础研究的能力。深入实施“传感器与科学仪器创新研制”专项,鼓励高校牵头或参与“卡脖子”整机及关键零部件国产化和工程化攻关,推动高端科学仪器成果转化。支持高精尖创新中心、北京实验室、北京市重点实验室等科研平台围绕基础研究和科技创新需求,与行业企业合作开展需大量试错和积累的高端通用科学仪器工程化研制,以及与国外仪器的实验对比验证及应用迭代等。推动市教委、市科委中关村管委会牵头实施的基础研究项目将使用国产化科学仪器作为重点考核指标之一。推动市属高校科研设施与仪器纳入首都科技条件平台,向社会开放共享,提高科技资源共享利用效率。

9.构筑基础研究合作交流平台,加强国际科技合作能力建设。依托怀柔综合性国家科学中心大科学装置、国际大科学计划、高校学科创新引智基地、国际合作联合实验室、基础学科联合实验室等,聚焦前沿领域关键问题,开展中外联合科学研究。发挥好中关村论坛、国际基础科学大会、北京国际学术交流季等在搭建国际科学交流平台方面的作用,常态化办好北京实验室论坛、高精尖论坛、卓越青年科学家论坛,构筑不同领域世界科技人才集聚的交流社区。开展首都高校学生国际学术年会,树立敢于提问善于提问导向,鼓励学生凝练科学问题,激发学生从事基础研究的热情和志向。建立高校留学生与新型研发机构等沟通交流机制,吸引优秀留学生在京开展基础前沿研究。

10.加快高水平学术期刊建设,提升国际学术影响力。支持高校加快期刊布局,依托优势学科、科研和人才,围绕新兴交叉和战略前沿领域、国内期刊空白学科领域,重点建设一批一流英文学术期刊和若干一流科技期刊群。积极引导重大科研成果率先在本市国际科技期刊上发表,支持前沿交叉领域的文章首发。支持由顶尖科学家、知名学者领衔组建高水平国际化编委团队,鼓励科研人员兼职担任本市重点国际科技期刊与国际高水平期刊主编、编委、审稿人等重要学术职务。鼓励高校设立“科技期刊编辑出版”“国际科技传播”等专业方向,培养建立高水平综合性期刊后备人才梯队。

加强基础研究是实现国家高水平科技自立自强的关键举措,首都高校应发挥基础研究主力军作用,积极营造鼓励探索、宽容失败的良好环境,持续改革科研评价体系,全力破除“五唯”顽疾,注重代表性成果和实际贡献考核,构建基础研究自主评价指标体系,实施战略目标、创新能力、管理机制、可持续发展多维团队评价,改变指标驱动、热点驱动、论文驱动现状,鼓励和支持广大教师静心、潜心、恒心做科研,助力北京打造世界主要科学中心和创新高地,率先建成国际科技创新中心,为加快建成教育强国、科技强国、人才强国提供战略支撑。

点击刷新

点击刷新